イベント報告:バイオマス発電設備施設見学会報告

平成26年2月5日(水)に、地域協議会メンバーで、「バイオマス発電施設見学会」を行いました。

今回の施設見学会は、今注目されている再生可能エネルギーの一つであるバイオマスエネルギー※について、先進事例を見学することで、現状や課題、活用方法の検討を行うことを目的に実施しました。

※バイオマスエネルギーとは…

動植物から生まれた生物起源によるエネルギーのことを言います。バイオマスエネルギーを利用する場合、燃焼などによりCO2が発生しますが、同時に植物が生長する過程で、CO2を吸収・固定していることから、全体で見るとCO2の量は増加しないという「カーボンニュートラル」という特性を持っており、このバイオマスエネルギーを化石系燃料に代替させることによって、 地球温暖化ガスの一つであるCO2の発生量を抑制することができることから、地球温暖化防止対策の有効な手段の一つとされています。

川崎バイオマス発電所株式会社(神奈川県川崎市)

川崎バイオマス発電所は、2011年(平成23年)2月に運転を開始したバイオマス燃料を利用した発電所です。燃料に石炭等の化石燃料を利用せず、木質燃料を利用する発電設備で、出力は33,000kWの国内最大のバイオマス専焼発電所であり、年間発電量は、一般家庭約38,000世帯が1年間に使用する電力量に相当するとのことです。

木質燃料は、従来は産業廃棄物として処理されていた建築廃材を主な燃料としているとのことです。

また、川崎バイオマス発電所に隣接して木質バイオマスリサイクル施設(ジャパンバイオエナジー(株))があり、近隣(主に神奈川県や東京都西部)で発生する建築廃材や使用済みパレット、剪定枝等を分別、破砕してチップ化し、直接コンベアで川崎バイオマス発電所に運びます。このことで燃料の生産(バイオマス発電所で使用する燃料の一部)と利用が一か所で行われ、燃料輸送などで排出されるCO2などの量が削減できるという特徴もあります。

見学を終えて(地域協議会メンバーのコメント)

参考になった点

- 住宅の建て替えの多い都市部において住宅廃材を活用するのは有効である。

- 材料をチップ化する施設(ジャパンバイオエナジー)を隣接させている。

- 燃焼後に出る灰などはセメントや路盤材になり、有効活用されている。

懸念事項

- 運搬費用との兼ね合いで、チップ工場の半径20km圏内で発生する建築廃材等の廃棄物を使用しているとのこと。木質燃料や資材の需要と供給のバランスが問題となりそうであった。

- バイオマスエネルギーはカーボンニュートラルと言われるが、輸送などによるCO2排出量を考慮して、CO2排出量の収支を確認する必要がある。

- 一日に使用する燃料チップの量が膨大であり、カーボンニュートラルの概念は理解できるものの排出するCO2による温暖化の懸念がある。

- チップヤードに燃料チップを大量に保管しているため、発酵が進み熱がこもる可能性があることから、こまめに温度管理を行う必要がある。

さいたま市への導入を考えた場合

- 木質燃料の継続的な確保。

さいたま市の周りで発生する建築廃材の量はどの程度なのか確認し、木質燃料の調達を含めた事業の継続性を考える必要がある。また、市外や県外などから、燃料チップ等を輸送する場合には、運搬により排出されるCO2量を確認する必要がある。 - 排気ガス中のダスト(ばいじん)や燃焼時に発生する硫黄酸化物や窒素酸化物など、の対策が必要である。

- 建築廃材を使用していることから、燃焼時の有害物質などの発生に対する対策をする必要がある。

- 設置及び保管場所(面積、粉塵対策、騒音対策、水蒸気対策、その他環境配慮の設備、トラックの出入りについてクリアできるか)

- 発電時に発生する熱や灰をどのように有効利用するか検討が必要。

- 費用対効果の検討が必要(イニシャルコストやランニングコストと収入のバランス)

- さいたま市でなぜ木質バイオマスを活用するのか、説明が必要。

バイオエナジー株式会社(東京都大田区)

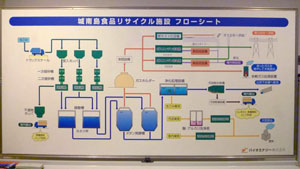

バイオエナジー株式会社の城南島食品リサイクル施設は、2006(平成18)年4月に運転を開始したバイオエネルギー活用施設です。こちらは、食品工場やレストラン、コンビニ等から排出される食品廃棄物(生ごみ)をメタン発酵によりガス化し、ガスエンジン発電機で発電するとともに、一部を都市ガスとして東京ガス(株)にも供給している施設です。

食品リサイクル施設として、ほぼ毎日24時間、生ごみなどの一般廃棄物と動植物性残さなどの産業廃棄物を受け入れ、一日の処理能力は110t、約50万人が出す食品廃棄物に相当する量を処理しているとのことです。

これにより創出されるエネルギー量としては、発電量では、1日24,000kWh、およそ2,400世帯分の電力、都市ガスの供給量としては1日約2,400m3、およそ2,000世帯分のガスを生産しているとのことです。

この施設におけるCO2削減効果は、電気、ガスを合わせて1日およそ17.4tの削減、年間ではおよそ6,360t、東京ドーム177個分の面積の森林が吸収する量に相当するとのことです。

見学を終えて(地域協議会メンバーのコメント)

参考になった点

- 都市部では食品残さなどの生ごみは大量に出ることから、燃料自体の確保は容易である。

- 食品リサイクルという点において有効性がある。

一般家庭からの生ゴミも利用が可能になると社会的にも大きな意味がある。 - 微生物(メタン菌)によるメタン発酵を行うが、メタン菌は生物であることから環境に対応していくとのこと。(バイオエナジーは約8年、稼働しているため、メタン菌が生長して質が高くなっており、おおざっぱな生ごみの分別でもメタンガスが発生するとのこと。)

- バイオガスを自家消費するのみではなく、東京ガスのガス導管に連系しており、今後のバイオガスの活用の幅が広がる可能性がある。

懸念事項

- におい対策、トラックの搬入・搬出など様々な課題があり、さいたま市のような都市部に施設を設置するのは難しい。

- 一般家庭からの生ゴミを活用できるとよいが、各家庭で発生するごみについて、生ごみとその他燃えるごみとの分別の徹底や収集方法などの検討が必要。

- 都市ガスに注入するためのコストが大きいとのこと。

2つの施設を見学して

- 両発電システムとも大規模発電は難しいと思うが、従来、捨てられてしまうものから有用なエネルギーを取り出す点は、循環型社会の観点から大きな意味を持つ。

- 同じような発電会社が少ない中、それぞれ独自のノウハウを活かし事業を営んでいた。

- まだまだ発電規模は小さく主要な電源にはなり得ない。経済性や実現性も含め、長期的な観点で考える必要もある。

さいたま市へのバイオマス施設導入を考えた場合

- 立地条件やバイオマス資源の確保、費用対効果など、様々な課題があること。また、バイオマスエネルギーの効率的な活用について、試行錯誤しながら運用していることなどからも、現在、市が直接設置するためのハードルは高いと思われる。

むしろ市内の民間団体に補助金等の支援をすることで、市民が主体となってバイオマス発電を推進していき、市はそのバックアップをするスタイルがよいのではないか。

また、非常時の活用や市民への教育的な要素も大きく付加できると、人口の多いさいたま市でも多少は住民の理解が得られるのではないか。

その他感想等

- 2社とも説明が丁寧でとてもわかりやすかった。

- バイオエナジーの説明の中で、以前は施設のメンテナンスを委託で行っており、施設の運用や改善などの創意工夫が出なかったが、自社でメンテナンスを行うようになってから、いろいろな改善ができたという話が参考になった。

- 設備費等が教えられないとのことで残念だった。

- 将来的には「CO2排出0」の世の中を望むが、通過点ではエネルギーのミックスによりCO2排出量の削減が必要であると改めて認識した。

- さまざまなプレイヤーから見た、メリット、デメリットが勉強できた。(例えば、食品廃棄物に関しては、排出事業者は自治体に委託して処分するよりも2倍近い処分費用を負担しなければならないが、企業イメージの向上に役立てることが出来る、等)

- 現実的には、清掃工場でのごみ発電(スーパーごみ発電※)をまずは検討したらどうか。

※焼却炉のボイラーから出る蒸気をガスタービンの排熱で加熱し発電効率を高めた発電。

カーボンフリーとカーボンニュートラルについて(参考)

- カーボンフリーとは・・・ロハス(ロハース)の分野で使われるようになった言葉。人間の生活や経済活動によって排出された二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスを植林や森林保護、クリーンエネルギー事業などによるCO2を吸収する活動に投資(寄付)することによって、排出した分を相殺(オフセット)し、発生してしまった二酸化炭素の量と、二酸化炭素の排出を実質ゼロにする、ということをキャッチフレーズとして分かりやすく表現した言葉。カーボンニュートラルの、排出されるCO2と吸収されるCO2がプラスマイナスゼロであるという概念と似ているため、同意的に用いられることが多い。

- カーボンニュートラルとは・・・地表上において、二酸化炭素の収支をプラスマイナスゼロにし、環境に影響を与えないということ。そのため、地中にある石油などを使うと地下から炭素が運び出されることとなるので、その分二酸化炭素の量は増えることになる。

知恵蔵2014の解説:木材や農業廃棄物などはバイオマスと呼ばれるエネルギー資源であり、炭酸同化作用により太陽の光を吸収して空気中の二酸化炭素を固定する。バイオマスをエネルギーとして利用する時、燃焼などにより二酸化炭素が排出されるが、植林や農作業により再びバイオマスが大気中の二酸化炭素を吸収する。このため、バイオマスの利用により大気中の二酸化炭素が増加することはない。